Musik hören, 9. November 2014 bis 18. Oktober 2015

Der Fokus von »Musik hören« liegt auf den Beständen der Abteilung Musikethnologie, Medientechnik und Berliner Phonogramm-Archiv des Ethnologischen Museums, die im Humboldt-Forum einen prominenten Ausstellungsraum bespielen sollen. Wie kann ein Soundarchiv bzw. dessen sehr unterschiedliche Inhalte ausgestellt und damit hör- und erlebbar gemacht werden und wie lassen sich Klänge mit Objekten sowie Bilddokumenten attraktiv verknüpfen? Zu diesen Fragen haben WissenschaftlerInnen und KünstlerInnen in enger Zusammenarbeit verschiedene Themen zu Programmelementen aufbereitet. Teils sind diese Programme für eine Präsentation innerhalb des geplanten Hörraums konzipiert, teils sollen sie in andere Ausstellungsbereiche integriert werden, um dort zum Beispiel den Konstruktionsprozess von Musikinstrumenten nachzuzeichnen oder ausgestellte Fotografien und Archivmaterialien mit historischen Tonaufnahmen zu verbinden.

Das Fachgebiet Audiokommunikation der TU Berlin hat für das Humboldt Lab Dahlem im Ethnologischen Museum einen Hörraum mit Sphärischer Schallfeldsynthese (mit Ambisonics-Panning) ausgestattet. Ambisonics-Panning basiert auf der Zerlegung virtueller Schallfelder in sphärische Kugelfunktionsreihen. Auf der Wiedergabeseite ermöglicht diese Art der Signaldarstellung eine einfache und echtzeitfähige Bewegung von virtuellen Schallquellen im dreidimensionalen Raum. Weitere gestalterische Freiheitsgrade, wie die Manipulation von Lautstärke, Räumlichkeit, Entfernung, Ausdehnung oder Klangfarbe machen das Verfahren vor allem für künstlerisch-kreative Anwendungen interessant.

Das Projekt "Musik hören" wird geleitet von Lars-Christian Koch und Ricarda Kopal.

Angeregte Klänge

Werner Durand entwickelte im Rahmen einer künstlerischen Auseinandersetzung ein Programm, das die Feldforschungsaufnahmen aus dem Soundarchiv des Ethnologischen Museums aus einer ganz bestimmten Perspektive betrachtet: Summen, schnarren, scheppern – sekundäre Klangphänomene wie mitschwingende Saiten, Präparierungen mit diversen Materialien wie Metall, Leder, Plastik, Papier sowie Materialien aus Tier- und Pflanzenwelt (Fledermausflügel, Spinnennetze etc.) werden im Hörraum erlebbar gemacht.

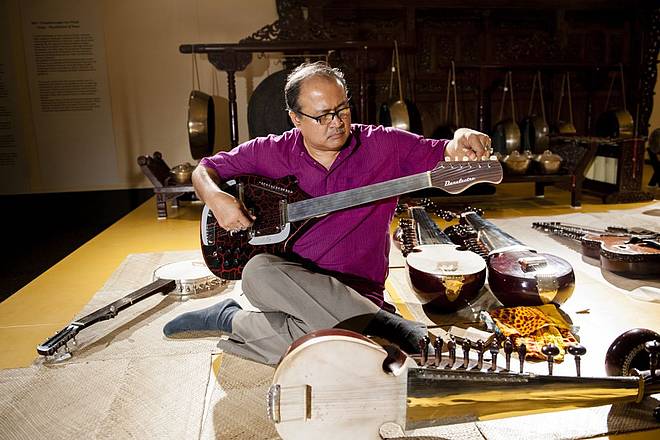

Musikinstrumentenbau

Musikinstrumente und Klangobjekte werden nach ästhetischen Konzepten konstruiert, die auf kulturspezifischen Klangvorstellungen beruhen. Unterschiedlichste Materialien werden so zu Klang produzierenden Objekten geformt. Dabei spielen die eigenen kulturellen Konzepte eine ebenso wichtige Rolle wie Prozesse der Integration zunächst fremder ästhetischer und materialabhängiger Vorstellungen. Die dabei auftretenden Beziehungen von Klangästhetik und bautechnischen Fragen, Parametern, Design und Ornamentik lieferten die Idee zu einem interkulturellen Experiment: Ein indischer und ein deutscher Instrumentenbauer stellen Instrumente aus, deren (idealer) Klang von den Herstellern und Musikern beschrieben wird. Beteiligt waren Barbara Jungfer, Nick Page, Radhey Shyam Sharma und Somjit DasGupta.

Phonographische Kommission

Die die Wachswalzenaufnahmen und die dazugehörigen Archivdokumente der „Phonographischen Kommission“, die in deutschen Kriegsgefangenenlagern während des Ersten Weltkriegs entstanden, sind ein wichtiges Zeugnis der Wissenschaftsgeschichte. Das von Friederike Heinze zusammengestellte Programm vermittelt durch Berichte des an der Phonographischen Kommission beteiligten Musikwissenschaftlers Georg Schünemann sowie durch historische Fotografien und Dokumente Einblicke in die damalige Forschungsarbeit und die daraus gewonnenen Erkenntnisse. Die Tonaufnahmen und die Frage nach ihrer heutigen Bedeutung besonders für die sogenannten source communities schlagen eine Brücke in die Gegenwart.